Diagnose: Wie erkennen ÄrztInnen Stachelwarzen?

Bei einer gewöhnlichen Warze handelt es sich um eine Blickdiagnose, das bedeutet: In den meisten Fällen können DermatologInnen die Warze mit dem bloßen Auge erkennen. Weitere diagnostische Verfahren sind nur selten notwendig. Um die Diagnose zu bestätigen, kann man die Stachelwarze mit Essigsäure betupfen: Im Kontrast zur umgebenden Haut verfärbt sie sich daraufhin weißlich. In seltenen Fällen kann eine Gewebeprobe (Biopsie) erfolgen, die daraufhin im Labor auf Virusbestandteile untersucht wird.

Was ist der Auslöser?

Grund für die Entstehung einer Stachelwarze ist eine Infektion mit Humanen Papillomaviren (HPV). Dieses wird in den meisten Fällen von Mensch zu Mensch im Rahmen einer Schmierinfektion übertragen. Eine hohe Ansteckungsgefahr besteht beim Barfußlaufen in öffentlichen Sanitäranlagen, wie im Schwimmbad, Hotel oder in der Sauna. Dort können infizierte Personen Hautschuppen verlieren, die mit dem Virus behaftet sind. Kommt man mit diesen in Kontakt, infiziert man sich ebenfalls. Leidet man bereits an Warzen, kann man diese (z.B. durch Kratzen) auf andere Hautstellen verbreiten. Man spricht dann von einer Autoinokulation.

Risikofaktoren

Besonders Menschen mit einem geschwächten Immunsystem haben ein erhöhtes Risiko, an Stachelwarzen zu erkranken. Ebenfalls ist das Risiko einer Ansteckung erhöht, wenn Familienmitglieder an Warzen erkrankt sind. Auch übermäßiges Schwitzen, Nikotinkonsum oder eine erblich bedingte Neigung zu Allergien (Atopie) kann das Wachstum von Warzen begünstigen.

Therapie: Wie sieht die Behandlung von Stachelwarzen aus?

Vulgäre Warzen bilden sich in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit selbstständig und ohne Narbenbildung zurück. Dies kann Wochen, aber auch Jahre dauern.

Für die Behandlung von Warzen gibt es diverse Therapiemöglichkeiten, von entscheidender Bedeutung für deren Wirksamkeit ist eine sichere Diagnose und eine auf den Patienten abgestimmte Behandlungsstrategie. Im Allgemeinen hat sich für die Behandlung von Warzen das Auftragen eines Salicylsäure-Pflasters als bewährt gezeigt. Dieses lässt man für 6-12 Stunden auf der Warze verweilen und nimmt es ab, bevor man mit der weiteren Therapie fortfährt.

Externe Therapie

Im Rahmen einer externen, also äußeren Therapie, werden verschiedene Medikamente in Form von Lösungen, Cremes und Salben auf die Warzen aufgetragen. Zu den Wirkstoffen, die verwendet werden zählen:

- 5-Fluorouracil

- Salicylsäure

- Imiquimod

- Podophyllotoxin

- Milchsäure

- Dithranol

- Catharadin

- Bleomycin und Interferon alfa-2a (noch nicht zugelassen)

Zu weiteren Therapieverfahren zählen WIRA (wassergefiltertes Infrarot-A-Licht) und die photodynamische Therapie, eine spezielle Form der Lichttherapie.

- WIRA (wassergefiltertes Infrarot-A-Licht): Bei der Behandlung wird das Gewebe der Warze mithilfe der Infrarot Strahlen erhitzt. Infolgedessen wird die Durchblutung verbessert und die lokale Immunabwehr gesteigert. Der Körper schmilzt die Warze dadurch ein und stößt diese im Laufe der Therapie ab. Da diese vorher durch das Wasser gefiltert werden, ist die Therapie besonders schonend. Für einen Therapieerfolg sind mehrere Sitzungen notwendig.

- Photodynamische Therapie: Bei der Behandlung wird eine spezielle Creme auf die Warze aufgetragen, welche die Haut empfänglicher für die anschließende Lichttherapie macht. Daraufhin wird die Warze mit einer speziellen Lampe bestrahlt, welche die vorher aufgetragene Substanz aktiviert, wodurch das Gewebe der Warze geschädigt wird.

Interne Therapie

Eine interne (innere) Therapie kommt bei schwerwiegenden Fällen und ausgedehnten Befunden zum Einsatz. Hierfür werden vor allem Immunmodulatoren verwendet, welche das Immunsystem beeinflussen können. Abhängig von dem Wirkstoff und der Dosierung können sie eine Immunreaktion verstärken oder unterdrücken. Wirkstoffe, die zum Einsatz kommen sind Interferone, Acitretin oder Levamisol. Sie werden in Form von Infusionen oder Tabletten verabreicht.

Operative Therapie

In hartnäckigen Fällen oder falls die Stachelwarzen als kosmetisch störend empfunden werden, kann das Gewebe operativ entfernt werden. Hierfür bieten sich folgende Verfahren an:

- Kürettage: Bei der Behandlung wird die betroffene Stelle vorerst lokal betäubt. Anschließend wird die Warze mit einem scharfen Löffel (Kürette) entfernt. Im Optimalfall wird die Warze vorher mit einem Salicylsäure-haltige Pflaster aufgeweicht, dann mit einem Stickstoff-Spray vereist und letztendlich mit der Kürette abgetragen. Sollten kleinere Blutungen auftreten, können diese mithilfe von elektrischer Hitze (Elektrokauterisation) gestillt werden. Die erzeugte Hitze hat dabei einen weiteren positiven Effekt: Restliche Virusbestandteile in der Nachbarschaft werden ebenfalls inaktiviert.

- Laser: Bei einer Laserbehandlung erzeugt der Laser Hitze, die tief in das betroffene Gewebe eindringt und die Viren inaktiviert.

Wichtig: Bei einer operativen Entfernung der Warzen können Narben zurückbleiben.

Hast du Warzen? doctorderma kann helfen! Unsere DermatologInnen können mithilfe der digitalen Hautarztpraxis Stachelwarzen sicher diagnostizieren. Einen individuellen, auf dich zugeschnittenen Therapieplan inklusive Verordnung erhältst du ebenfalls.

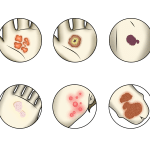

Definition: Was sind Stachelwarzen?

Bei Stachelwarzen (auch gewöhnliche Warzen, verrucae Vulgaris, vulgäre Warzen) handelt es sich um eine Virusinfektion, bei der sich gutartige kleine Hautwucherungen bilden. Vulgäre Warzen zählen zu den Warzen, die am häufigsten auftreten. Übertragen werden die Warzen durch eine Schmierinfektion von Mensch zu Mensch. Besonders gefährdet sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Stachelwarzen kommen relativ häufig vor. Mithilfe der Online-Hautarztpraxis von doctorderma kannst du eine Stachelwarze ganz bequem von zu Hause aus diagnostizieren lassen. Damit vermeidest du lange Wartezeiten auf einen Termin und kannst die Therapie so schnell wie möglich starten.

Wie vermeide ich eine Ansteckung?

Solltest du bereits Warzen haben, ist es wichtig, diese nicht auf andere Körperstellen zu übertragen. Deswegen gilt vor allem: Kratze die Warzen nicht! Zudem sollte man das Teilen von Gegenständen (z.B. Handtüchern) in einem gemeinsamen Haushalt vermeiden. In öffentlichen Sanitäranlagen ist es sinnvoll, Badelatschen zu tragen und Barfußlaufen zu vermeiden!